为引领学生体验上海红色文化、海派文化、江南文化,在行走中丈量历史,于研学中启迪智慧,7月7日—7月12日,大夏书院顺利举办“行走上海·学史知行”——沪澳大学生文化传承创新实践营。23名书院学子和澳门大学马万祺罗柏心书院学生调研上海城市文化,从松江到杨浦,从闵行到临港,营员们游览了城市景观,体悟了城市内涵,感受了文化思辨。上海这座城市,以其海纳百川、大气谦和的格局与文化氛围,在华东师范大学和澳门大学两地营员的心目中留下了深刻的记忆。

庄严的红色记忆是城市的帆

“它是民族危亡的怒吼、时代呼唤的强音和民族解放的冲锋号,它也是强我中华的序曲和伟大复兴的旋律”,大夏书院营员胡奕阳如是说。在雄壮激昂的音律中,沪澳学子在国歌展示馆共同品悟了《义勇军进行曲》从作为电影《风云儿女》主题曲到成为中华人民共和国国歌的历程。上海这座城市的繁华喧嚣在下沉式的国歌广场中,变为了庄严肃穆的宁静,这是在向峥嵘岁月致敬,是在为这座城市沉重的红色记忆奏凯。

△参观国歌展示馆

城市的魅力在于历史的深度,也在于从历史中走来的跨度。“从历史博物馆到外滩,我看到的是上海自近代以来多元交汇的发展,是它时刻作为历史见证者的存在。我也看到了新旧建筑交融的繁耀,旧的建筑在拔地而起的现代化高楼中间显得并不突兀,反而构成了一种别样的美。我看到了他们,就像看到了时代的变迁和上海这座城身上留下的花环与疤痕,历史在发声,我们有责任传承历史的话语。”澳门大学营员陈思睿说到。

△营员手绘上海

悠远的古风流韵是城市的舷

两地学子用脚步丈量城市的过去与现在,在时空穿梭中感悟属于城市的记忆。实践营分别前往上海广富林文化遗址公园、青浦朱家角古镇、中华印刷博物馆等地,探寻更为深处的上海记忆。

被誉为“海派之源,揽尽上海千年历史”的广富林文化遗址开放已有三年,古色古香,修旧如旧,广富林文化在考古文物与历史场景中让营员们了解了上海的沧海桑田。

△参观广富林遗址展示馆

魔都洗尽铅华,透出江南水乡的纯净。朱家角古镇历史悠久,营员沿着朱家角河滨,行走在苔痕上阶的青砖上,感受古色古香的明清街市建筑,体悟水乡泽国古朴的风土民情。营员们表示这是他们预料之外的上海。

△行走朱家角

营员们还共同参观中华印刷博物馆,了解了商务印书馆、中华书局及印刷工艺的历史。澳门大学营员陈思睿谈到,“令我印象最深刻的就是中华印刷博物馆,我了解到印刷技术、印刷设备、工艺特点等等,我们还一起动手体验了印刷的活动,收获满满”。

△参观中华印刷博物馆

△体验雕版印刷

包容的海派文化是城市的桨

上海“由海而生,因海而兴”,海洋文化所孕育出的城市气息和时代精神已经与这片土地休戚相关。

洋山深水港背靠东海,同学们感受着形形色色来自海外的集装箱汇集在港口,体会东方第一大港的风采。大夏书院营员赵新宇表示“作为世界集装箱吞吐量最大的港口,洋山港在码头的规划、与陆地通过东海大桥的连接、内部的装卸货操作,都体现着超强的规划能力。我不仅学习到了上海的历史发展脉络,也感受到了现代上海的活力。”

△行走洋山

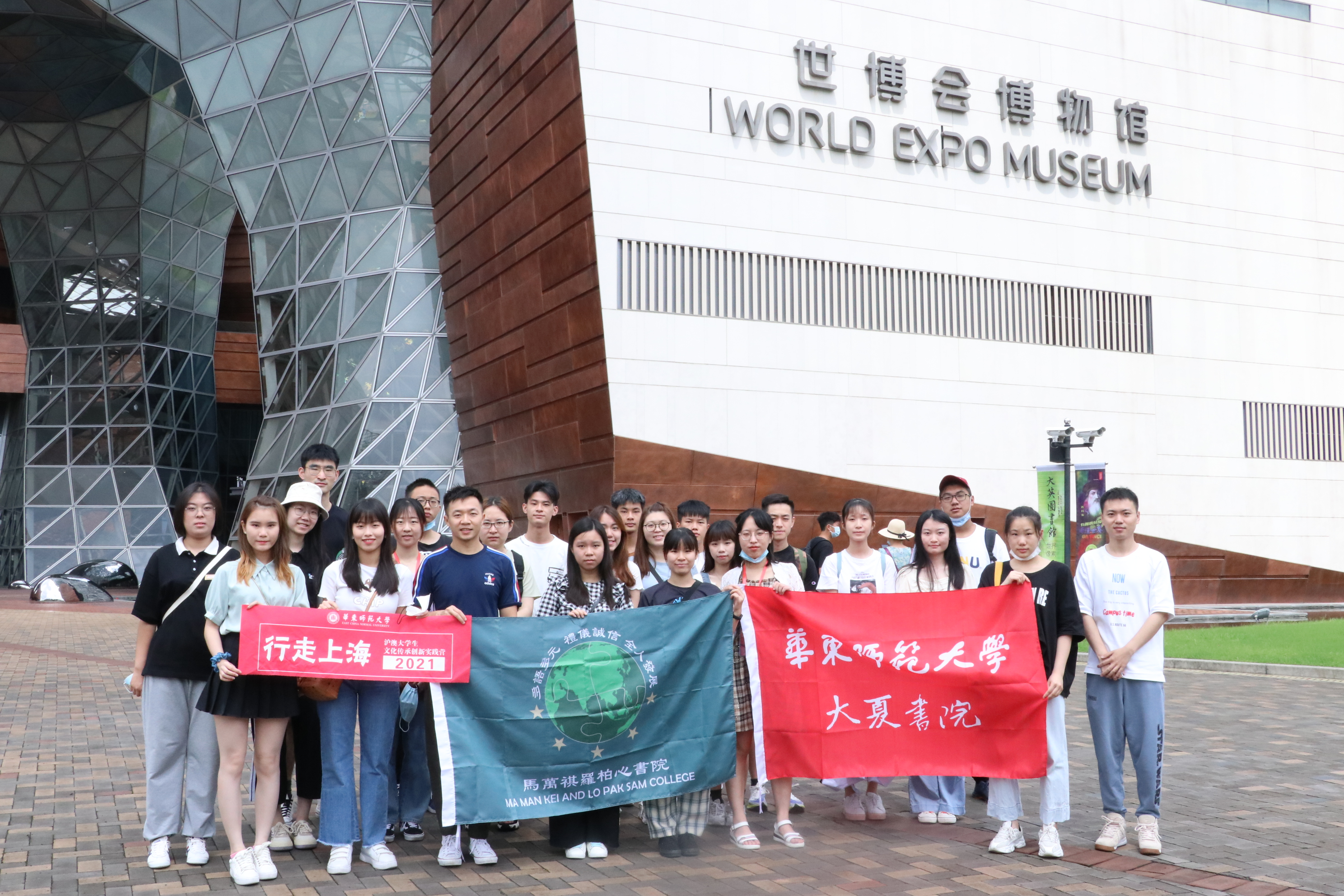

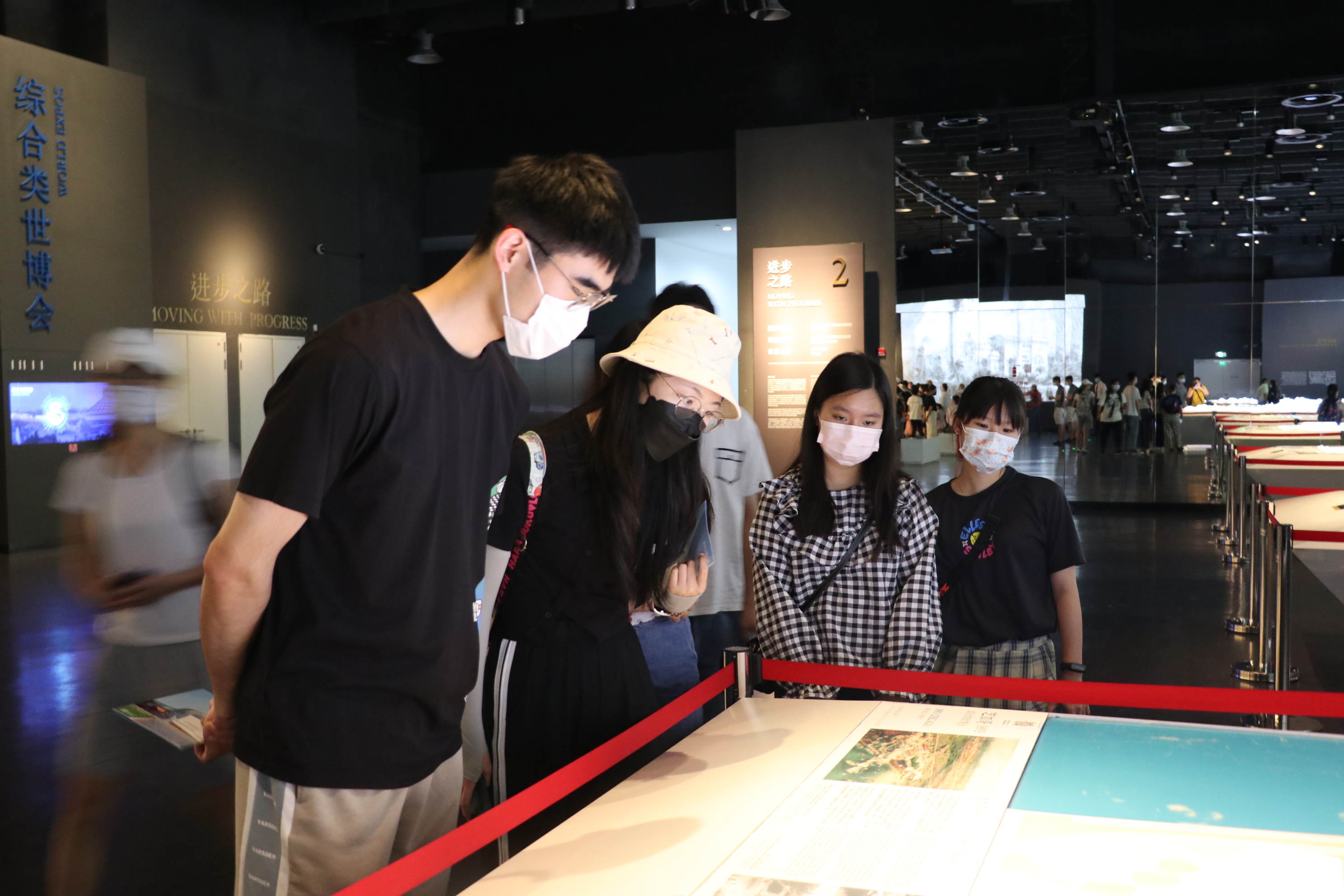

在世博会博物馆,同学们感受着城市的多元与创新。在中国航海博物馆,营员们更加深入而全面地领略了现代航运与探索海洋的交织,成为同学们感悟上海的又一路径。

△参观世博会博物馆

△参观中国航海博物馆

城市文化传承的船还在前行

营员在奉贤区小学生爱心暑托班开展志愿服务,讲述《一起认识广东话》和《澳门文化探源》,与小学生开展文化交流。“小朋友们积极互动,课堂效果非常好,能完成这样一次服务课程非常有意义”,澳门大学营员谭浩熙在活动后说到。

△在帕丁顿双语学校社区服务

△在奉贤区教育学院附属实验小学社区服务

7月12日,“行走上海·学史知行”——沪澳大学生文化传承创新训练营结营仪式圆满举行,两地大学生分四个小组分别带来《沪澳文化保护之路》《从建筑中看中西文化留存——以澳门大三巴牌坊和上海外滩建筑为例》《“沪”“粤”交融:探寻地方语言文化的保护与传承》《浅谈沪澳垃圾分类》主题报告,历史学系副系主任黄爱梅、历史学系副教授阮清华进行精彩点评,并为学员颁发结营证书。

△小组展示发言

△颁发结营证书

大夏书院院长沐涛表示,希望两校师生能以此实践营为契机,进一步互访互学,加强沟通,展开文化交流,讨论文化传承,思考文化创新,共同追求卓越成长。

△沐涛院长致辞

十里洋场凝聚着昨日的记忆,浦江两岸承载着今日的期盼。在独属于上海的文化记忆的环绕下,我们将继续用多元的视角观察城市的南来北往,用启发的思维书写城市文化的新篇章。

图文|胡朕

指导|杜源恺