在上一期的“宝藏笔记”中

我们欣赏了60年前师大学人的课堂笔记

师大人的优良学风

不仅仅藏于精美的课堂笔记中

还体现在每日深度阅读的习惯中

以及阅读时的思考和记录中

本期内容中

一起来看看师大前辈们的阅读笔记吧!

1.书上做记号和标注

这种方式最为便捷,可以加深印象,帮助记忆,所做标注及批注处必定是阅读者认为重要的地方,事后翻检也一目了然。

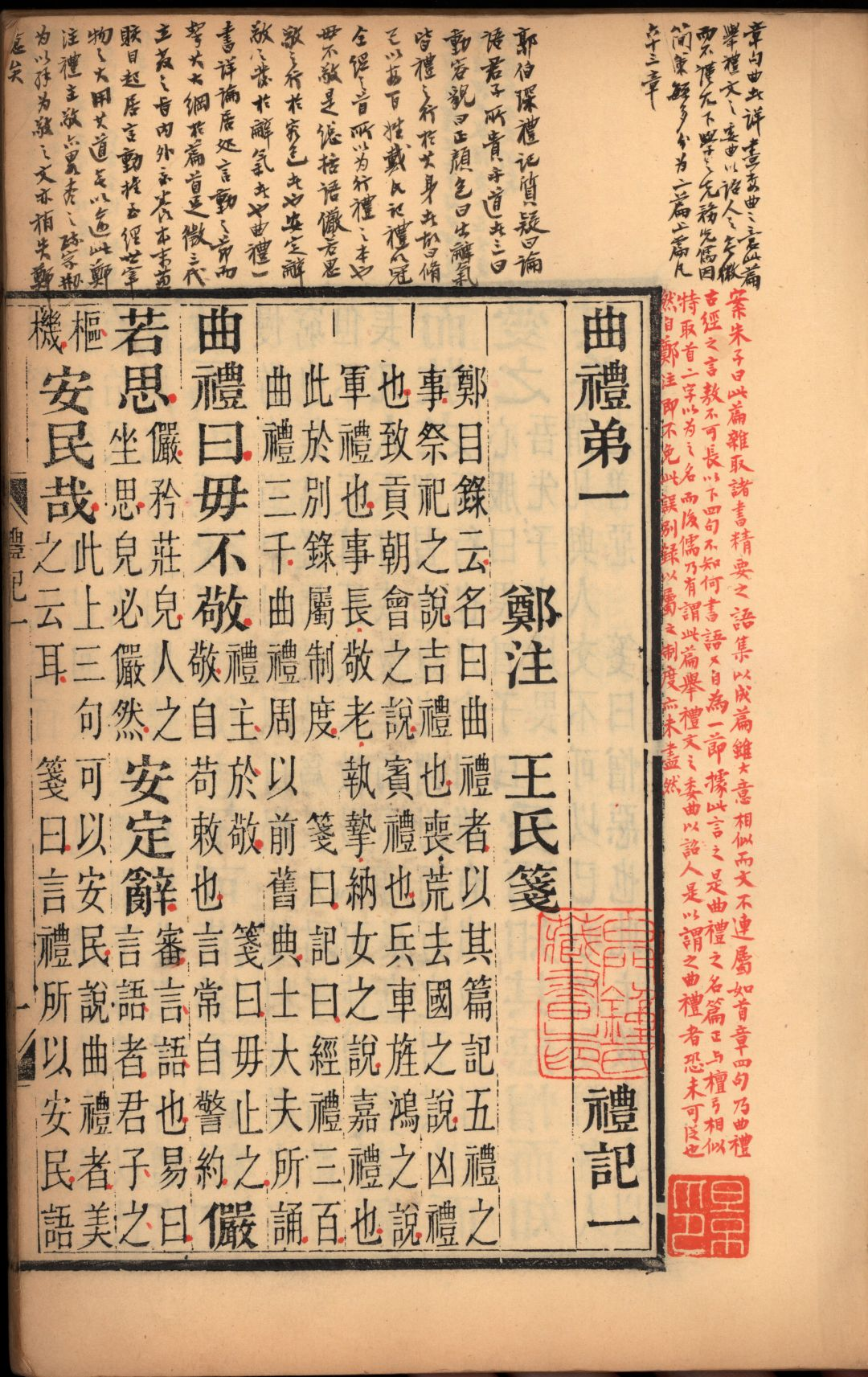

钟泰读《礼记笺》批注

著名国学大师钟泰(1888—1979)以研究庄子闻名天下,殊不知其于经学方面用力之深,更加令人叹为观止。在十册《礼记笺》上,几乎每隔几页就写满蝇头小楷的批注,以墨笔抄录王夫之《礼记章句》、郭嵩焘《礼记质疑》的观点,又以朱笔写下自己的案语。

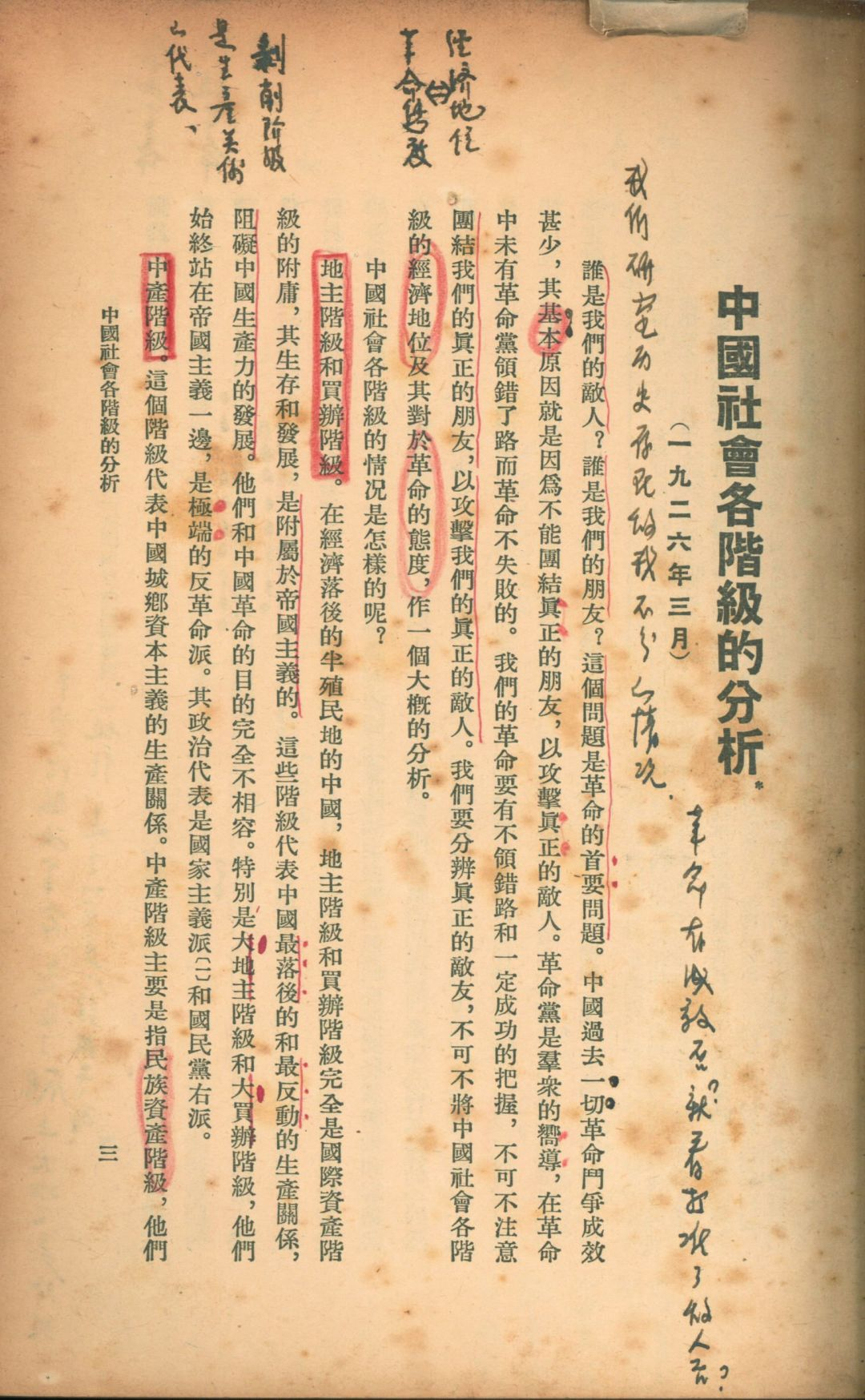

谢天佑读书圈点批注

这是华东师大历史系教授谢天佑(1932—1988)在1966年1月重读《毛泽东选集》第一篇文章《中国社会各阶级的分析》时做的笔记,以圈、框、划线标注,同时概括重点内容,如针对“谁是我们的敌人,谁是我们的朋友?这个问题是革命的首要问题”,概括为“我们研究历史存在敌我不分的情况”。

2. 原文摘录

将文中一些生动的、富有启发意义的语句,以及整段比较重要的文字,全录或者节录下来,在此过程中也可按照自己的理解做归纳和批注。

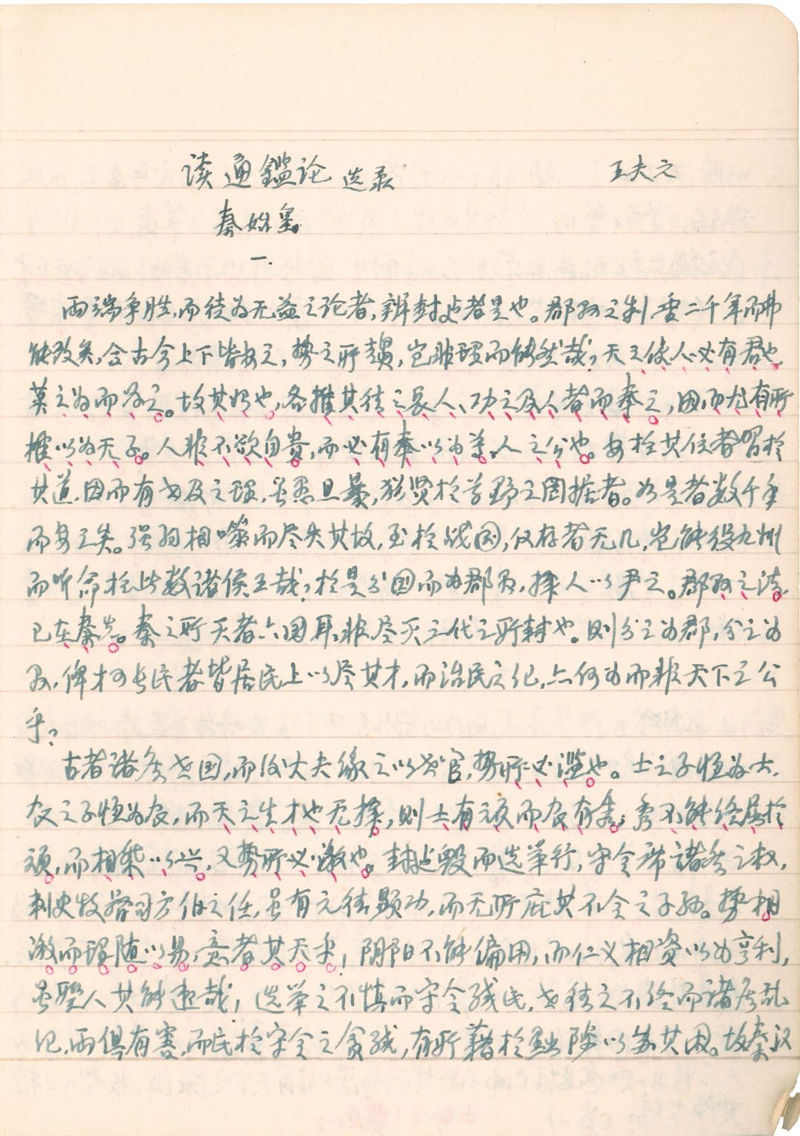

刘衍文选录《读通鉴论》

文艺理论家、上海教育学院(后并入华东师大)中文系教授刘衍文(1920—2021)在那个书荒的年代中,阅读并摘录所借之书,成为滋养心灵的重要方法。上面这页是刘衍文抄录王夫之著名的史论《读通鉴论》中《秦始皇》的部分,该书文采飞扬,议论纵横,刘衍文在抄到会心处施加圈点,以示突出。

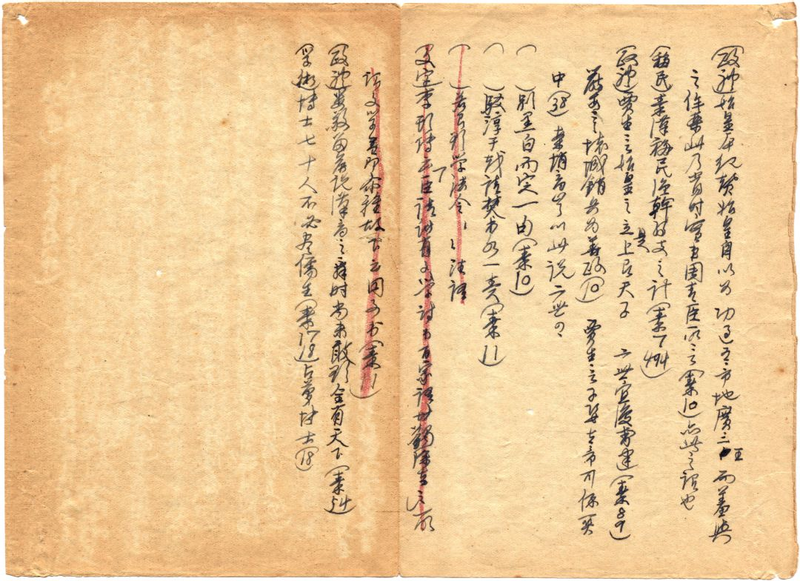

吕思勉秦汉史札录

华东师大历史系教授陈旭麓读书卡片

华东师大哲学系首任系主任张天飞教授

读书卡片

另外前辈们习惯找一些小纸片、小卡片来做摘录,等积累到一定量后可以分门别类排序,前辈学人常称之为读书卡片。史学大师吕思勉(1884—1957)的秦汉史札录就按照政体、移民、文字、学术等方面摘录。待撰写文章的时候,所用史料即可按类索取。

3.写提纲

这是用自己的话把书上每段文字的要点简明扼要地写下来,书上有些句子也可以利用。

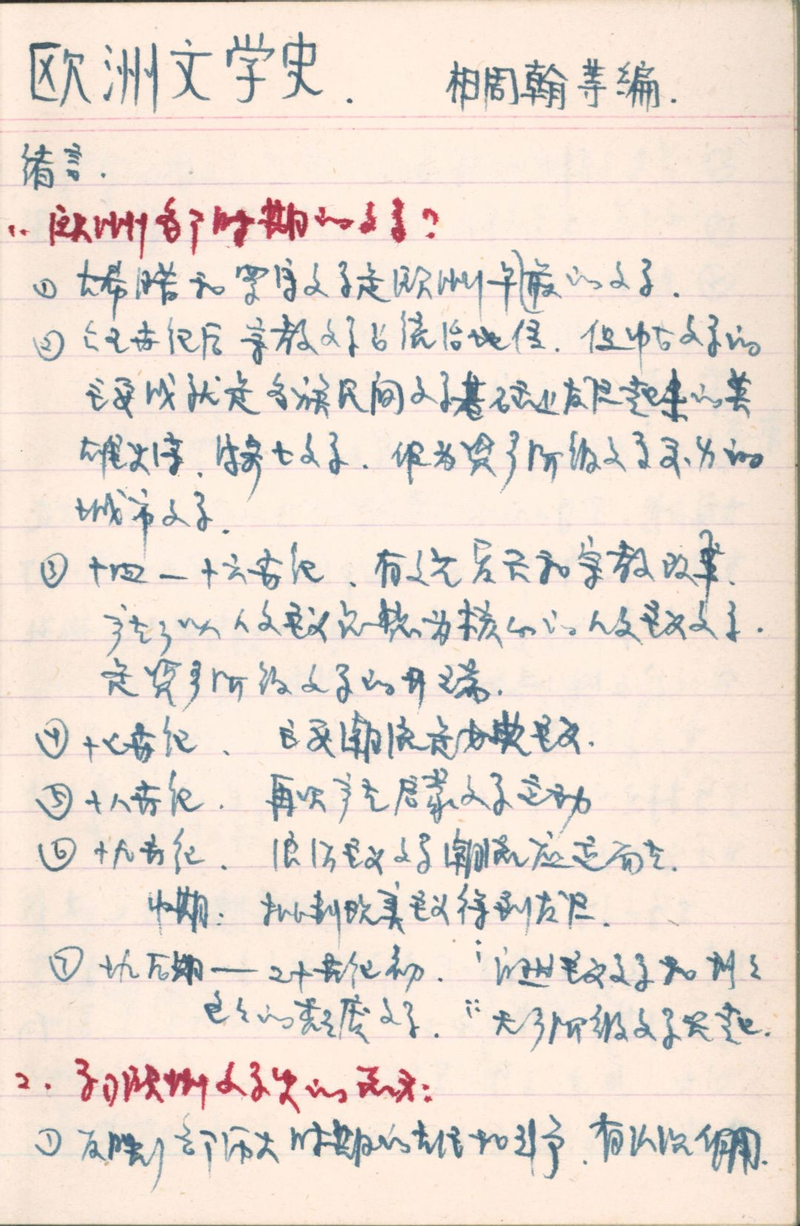

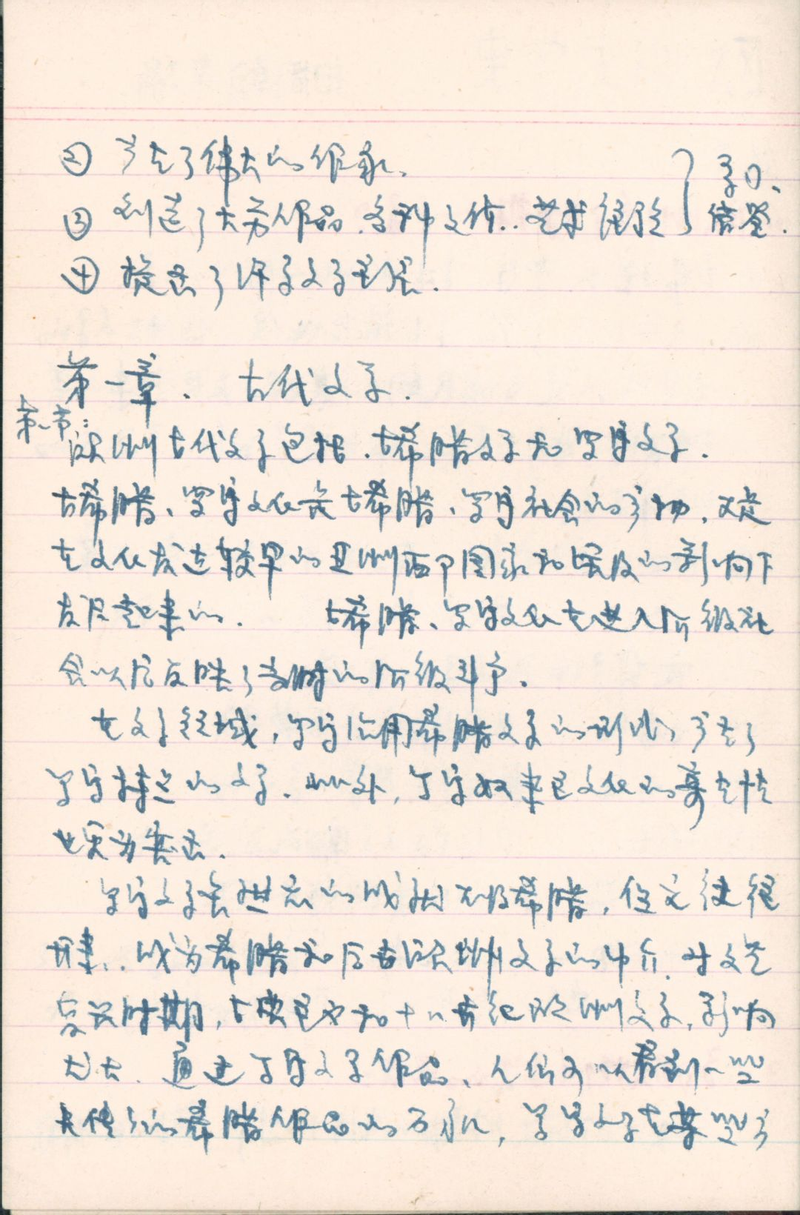

周关东读《欧洲文学史》笔记

华东师范大学中文系校友周关东在读杨周翰等人编写的《欧洲文学史》时,采用的方式就是写提纲。每条提纲前表上序码,小提纲在大提纲下面,缩进一格,分清层次,这样可以理清脉络,从整体到部分,从部分到整体地研究原文,从而掌握段落和全篇的中心。

4.写提要

用简明扼要的话把一本书或一篇文章的主要内容写出来。提要可使人不看原作,也能知道它主要的内容。

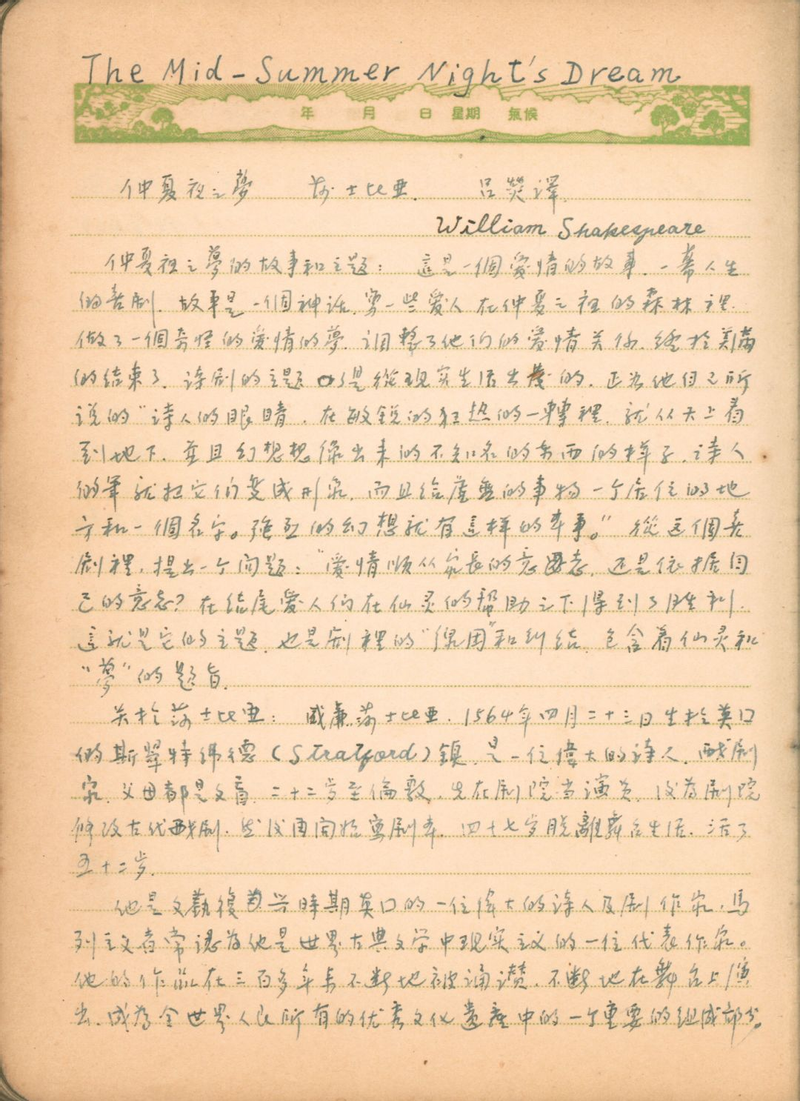

王淑均读《仲夏夜之梦》笔记

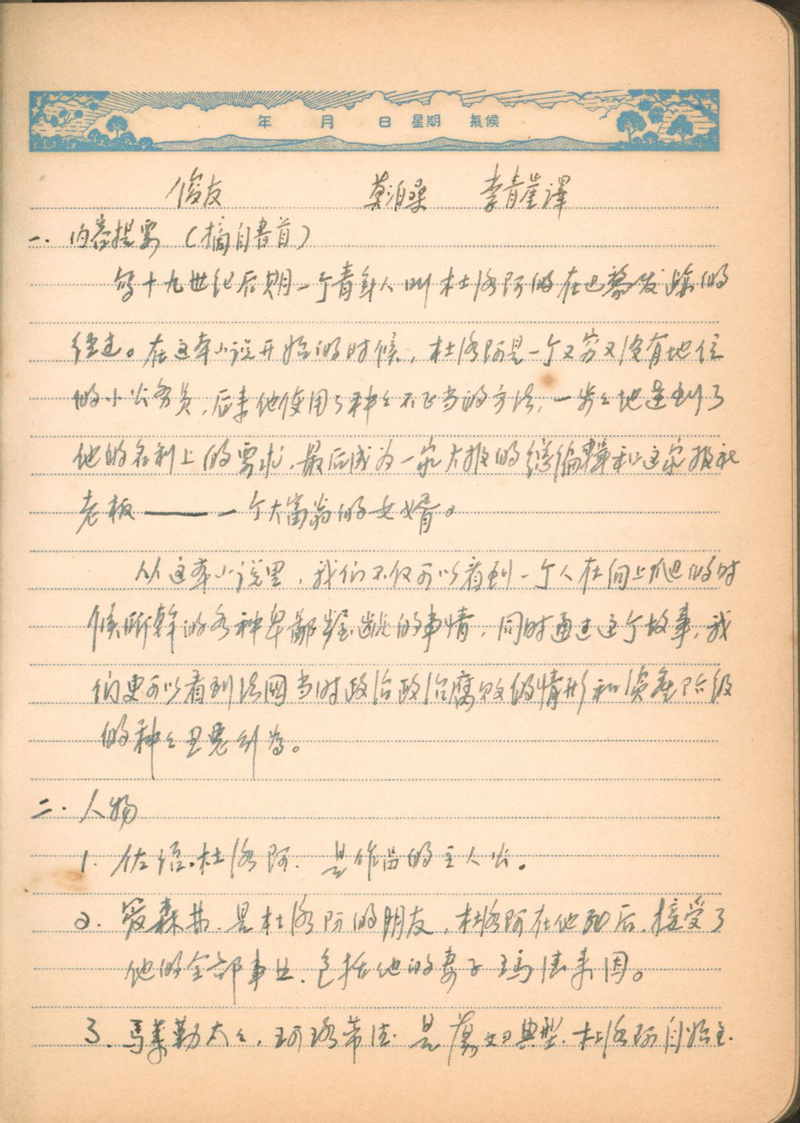

王淑均读《俊友》笔记

上海教育学院(后并入华东师大)中文系编审王淑均(1919—2021)在1950年代阅读外国文学做笔记的时候,通常在笔记的首段写下提要,概况文章内容。例如,在王淑均读莎士比亚戏剧《仲夏夜之梦》后,立即就概括了这部戏剧的故事和主题,而她在写莫泊桑《俊友》的笔记时,首段直接摘抄了书本上的提要。

5.写感想评论

读完一本书或者是一篇文章,总有些收获和体会,将这些感想写下来,便是读后感,可以针对某一细处来写,也可就通读后总括自己的感受。

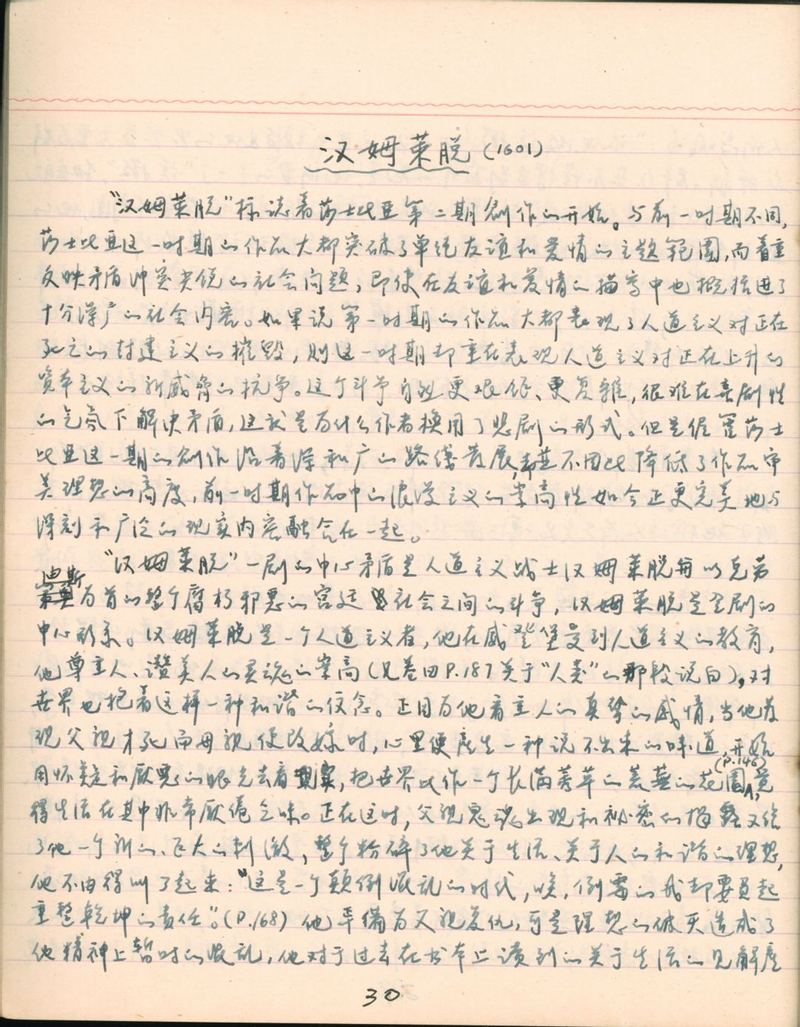

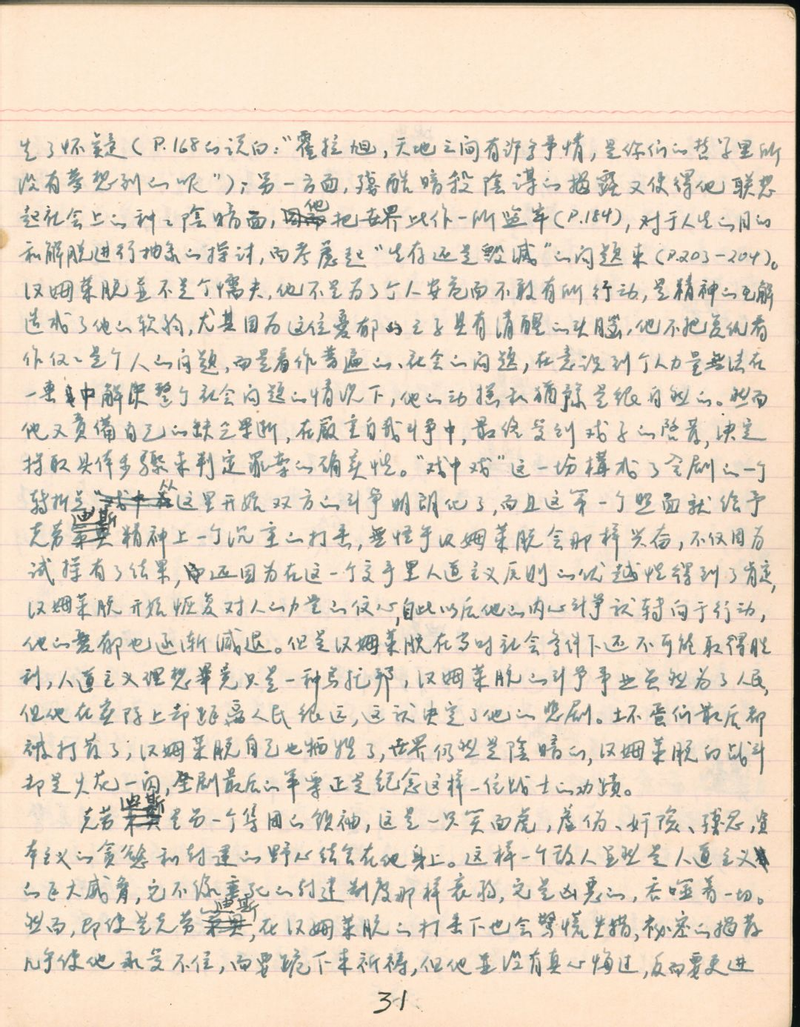

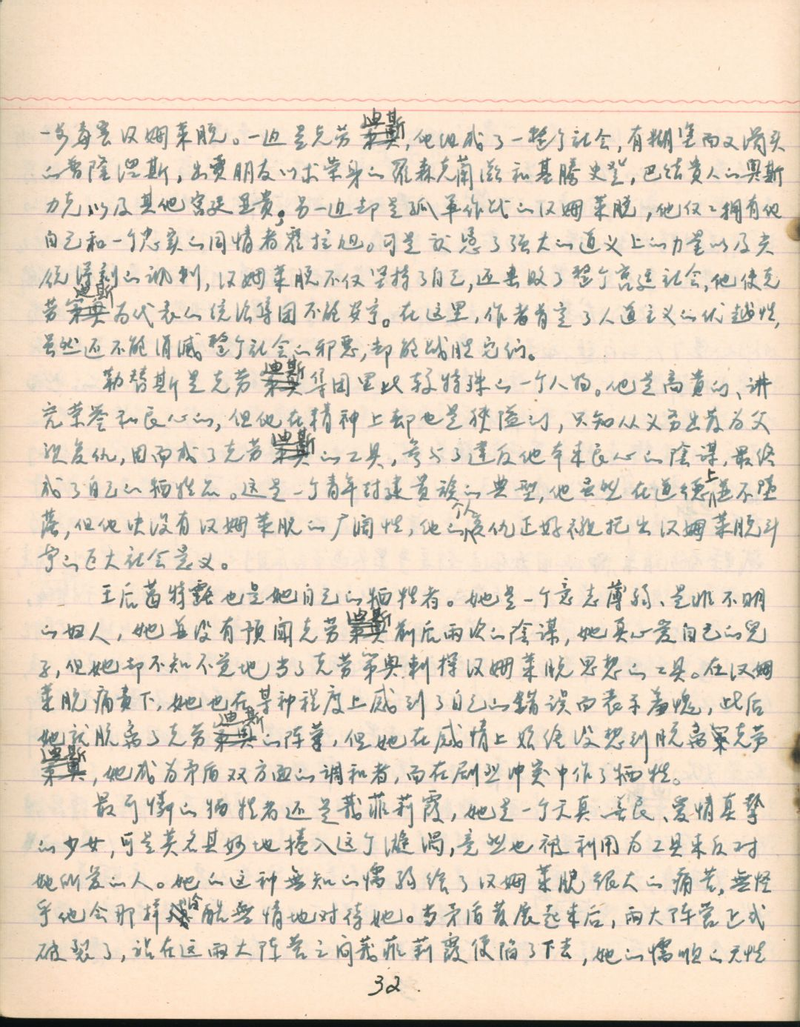

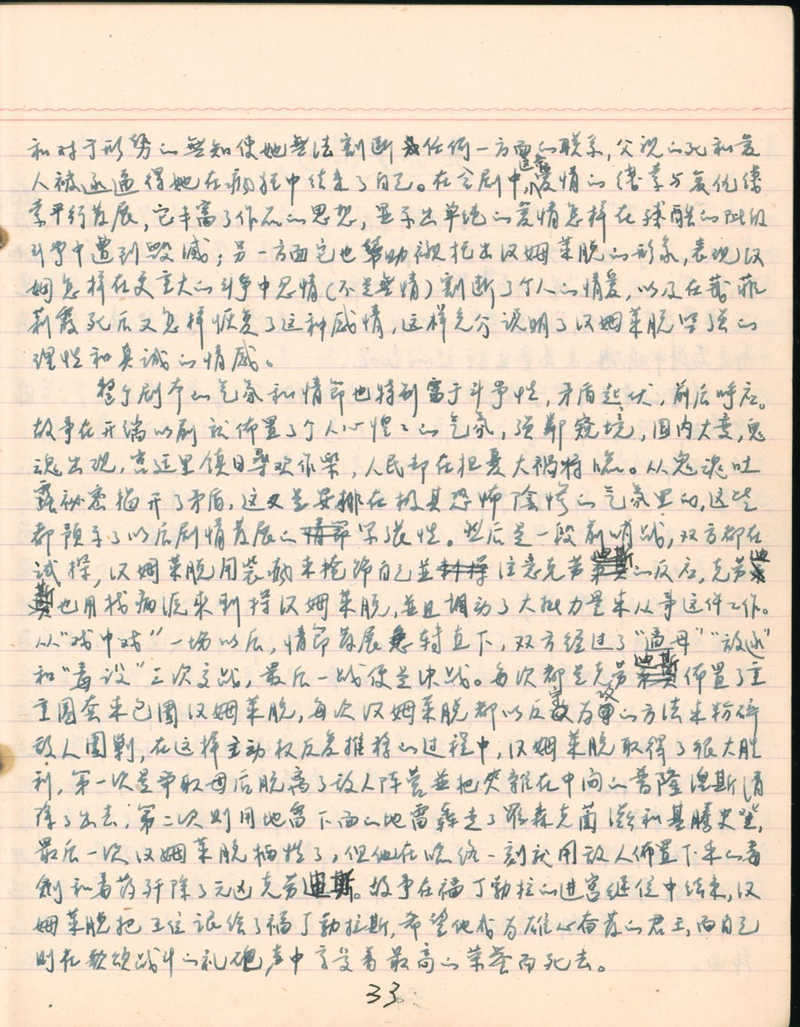

陈伯海读《汉姆莱脱》笔记

华东师范大学中文系校友、上海社会科学院文学研究所教授陈伯海在1957年写下了一册莎士比亚戏剧的读书笔记,多以读后感为主。其《汉姆莱脱》读后感,分别评论了人道主义者汉姆莱脱、反派角色克劳迪斯、勒迪斯、王后葛特露、莪菲莉霞的人物形象,以及剧本中的情节设计和中心矛盾。

时光荏苒,前辈们的笔记早已字迹斑驳,但字里行间传递的对知识的渴望与珍重依然在岁月的长河里熠熠生辉。

作为新一代“师大人”,我们同样应该养成主动学习、深度阅读的好习惯。下一期,且看师大在校学子们,是如何传承师大学风的,快来展示你们的课堂和阅读笔记吧!

联合策划:华东师范大学图书馆、大夏书院

图文供稿:华东师范大学手稿馆