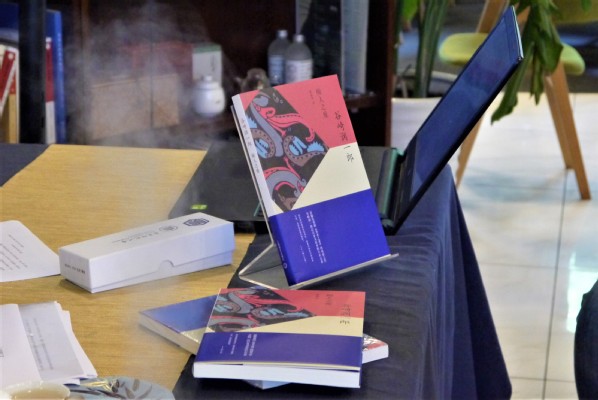

5月8日下午13:00,“书香大夏”系列活动之樱桃读书会《痴人之爱》(第二期)在书香氤氲的涵芬楼一楼阅读共享空间举行。大夏书院导师、青年学者班主任金晶老师以读者与文本为中心带领大家对作品进行互文性解读。

首先,金晶老师向同学们介绍什么是互文性解读。互文性(intertextuality),最早由法国符号学家克里斯蒂娃于1966年在《巴赫金:词语、对话和小说》一文中提出。她指出,每个文本都是用马赛克般文字镶嵌起来的图案,每个文本都是对其他文本的吸收转化。因而每一个文本都不是封闭的,而是与其他文本相互参照,彼此牵连。

同时,金晶老师还指出,互文性解读能激活古今中外所有文本的特性,能够帮助我们更好地理解《痴人之爱》指向以及定位问题。当我们以读者与文本为中心时,就跳出了作者谷崎润一郎的思维框架,也跳出了日本文坛在《痴人之爱》发表之初日本文坛对本书“浅薄粗俗”的评价。

《痴人之爱》同时与其他作家的作品有联系,尤其是对瑞典戏剧作家斯特林堡《痴人的忏悔》(又译为《疯人辩护词》)的戏拟。两书都具有浓厚的世纪末风格,故事蓝本都源于自己亲身的感情经历,男女主的在爱情里的不平等地位也相仿。不过,《痴人的忏悔》重点在忏悔,是主角在寻求自我解脱与救赎,而《痴人之爱》的男主对这段感情更多地是乐在其中。由此可以看出,《痴人之爱》是对《痴人的忏悔》的模拟,同时做出了回应反击,在模拟中确定了新的立场,体现了谷崎润一郎对传统道德观的嘲讽颠覆。

此外,不仅仅是文本,《痴人之爱》还与其他艺术形式产生交集。故事里不仅提及外国歌曲《桑塔露琪亚》《蝴蝶夫人》,电影演员玛丽·璧克馥、碧娜·梅尼凯利,还有外国电影《海神的女儿》《女兵出征》。这与作者本人参与过电影制作的经历有一定关系。另外,谷崎润一郎采用男性第一人称告白体昭示了其所思即所写的想法,让人遥遥想起他与芥川龙之介关于情节叙事的争论。

最后,金晶老师总结道,同学们作为读者,与文本互动时可以充分调动自己的知识储备进行联想,从不同的角度感受不同的内涵。就像那句“一千个读者有一千个哈姆雷特”一样,就像巴特提出“作者已死,读者重生”一样,这时我们才能真正的贴近文本,化为己用。

文案 | 罗春冶

图片 | 文诗琪

来源 | 大夏书院学业发展中心