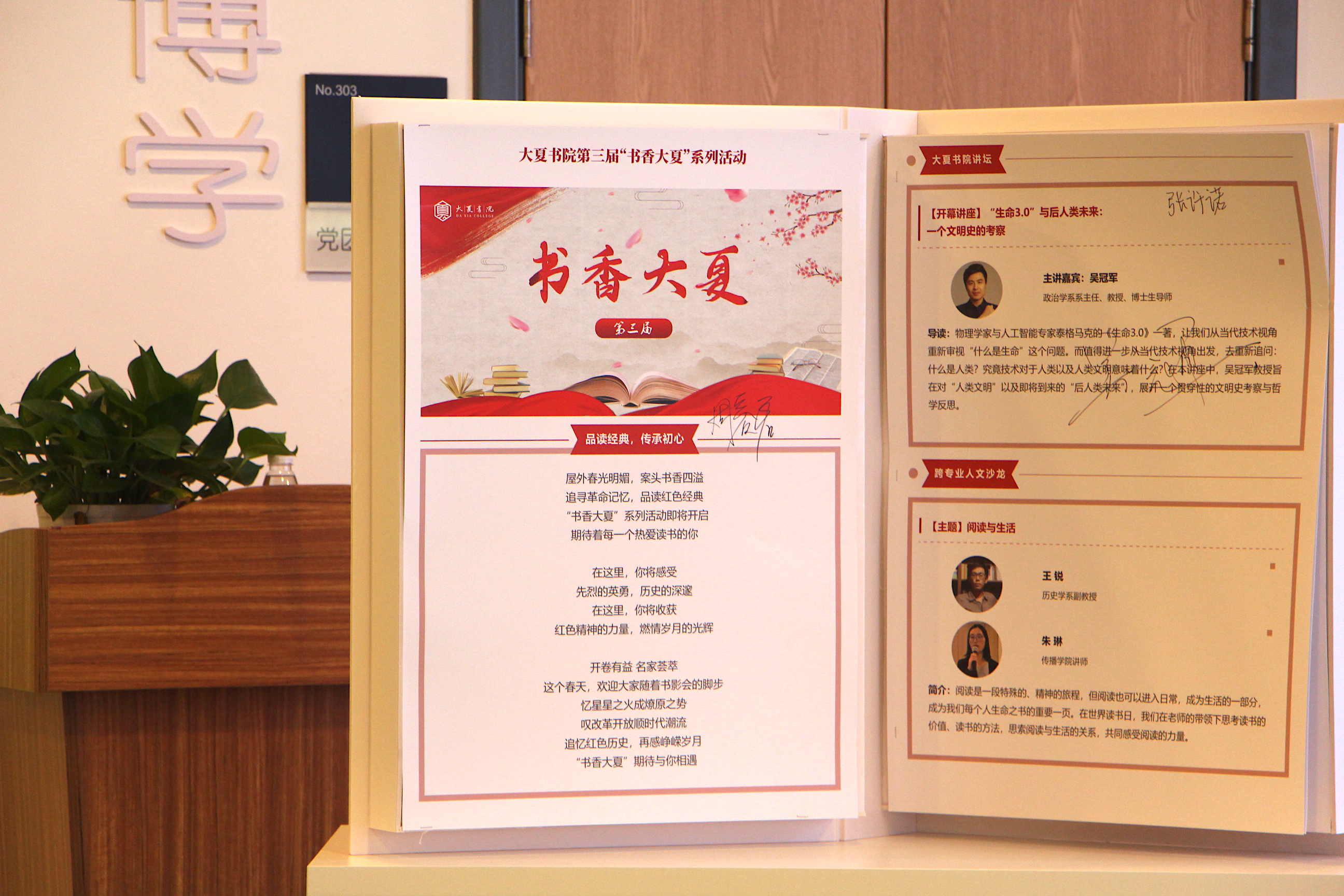

4月23日,在“世界读书日”的下午,书香大夏系列活动暨跨专业人文沙龙第四讲如约而至。本次活动以“阅读与生活”为主题,历史学系副教授、大夏书院导师、青年学者班主任王锐,传播学院讲师、大夏书院青年学者班主任朱琳应邀出席。两位老师带领与会同学思索阅读与生活的关系,感受阅读的力量,在书香中体味生活的美好。活动由大夏书院2017级历史学专业学生张丹蓉主持。

朱琳向同学们推荐了《如何阅读一本书》一书。她提到,我们可以从师友相荐、奖项榜单和媒介推书等渠道选择图书,但要特别注意挑选书籍的版本,因为一个出版社往往代表了一本书的品质。对于如何读书,朱琳认为,通过粗读或略读图书的副文本,能帮助我们在浩如烟海的图书中快速筛选书籍,选择合适的文本进入分析性的阅读;而在分析阅读时,通过不断追问“这本书讲了什么”、“为什么要这么讲”以及“它是如何讲的”,能使我们更好地把握这本书的内容。朱琳建议同学们通过小组交流和书评写作,来提升自己对文本的理解,同时也能锻炼自己的知识输出能力。她最后说,读书能帮助我们解答困惑、理解情感和消弭偏见,能使我们成为想成为的人,成为一个明辨是非、了解自己和善于表达的美丽的人。她希望同学们多阅读对自己具有挑战性的图书,并推荐同学们阅读传记类书籍以应对成长过程中的孤独和迷茫。

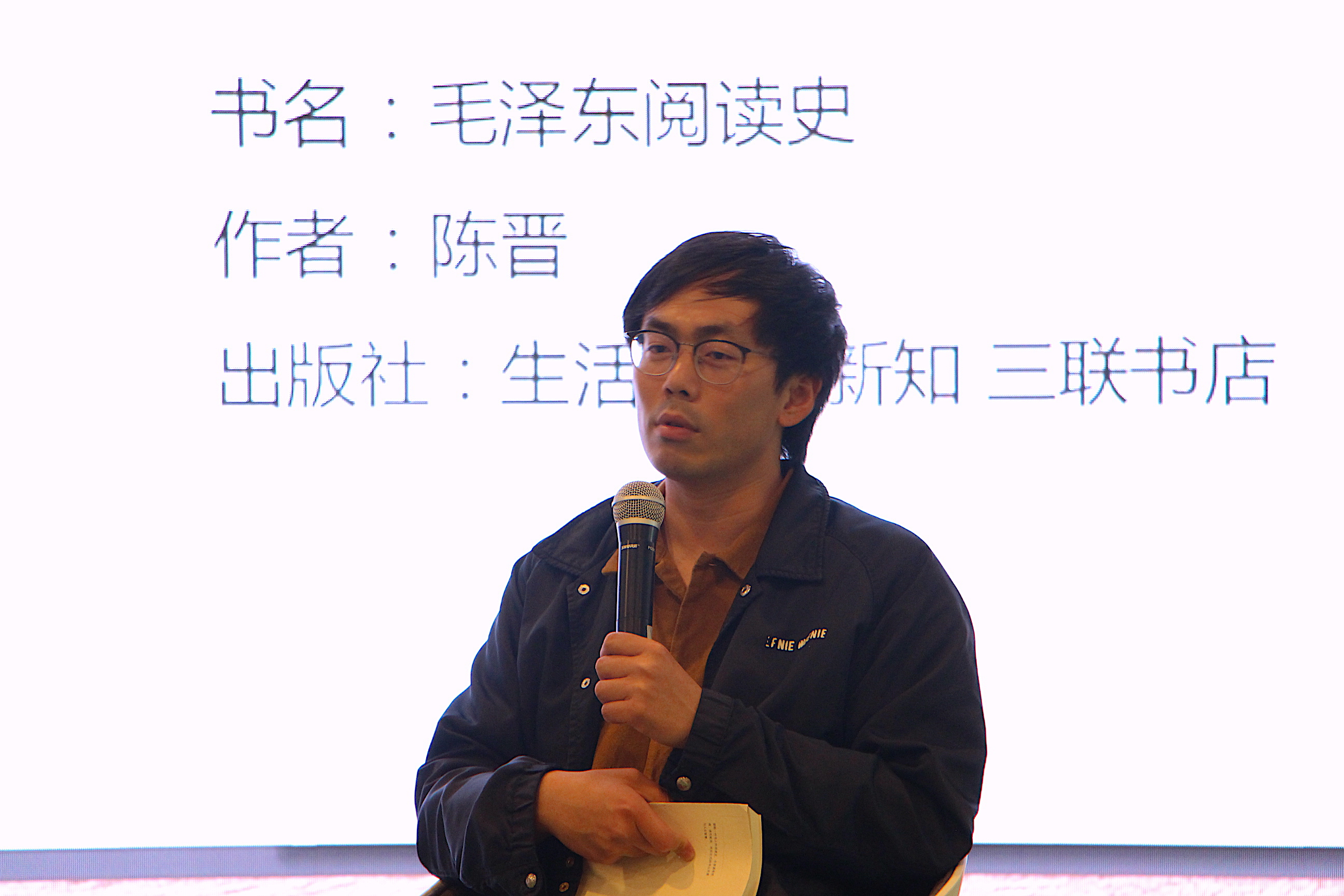

王锐着重分享了对“为何读书”的理解和思考。他强调,在消费主义文化盛行的时代里,我们更应该抱着一种非功利的心态、怀着一种崇高的目的来阅读书籍,以一种与这片土地上生活的人们休戚与共的情感,将读书与为国家和社会做贡献联系在一起。他向同学们推荐了《毛泽东阅读史》一书,认为以此可了解同为师范学校出身的毛主席,是如何将读书和中国人民的命运紧密联系的。王锐谈到,在记忆最好的时间里,我们应该阅读经典的书籍,同时思考一些更为宏观、艰深而复杂的问题,例如:通过阅读《理想国》来思考“什么是好的政治生活”,通过阅读《资治通鉴》,来思索中国古代的兴衰成败之道,通过阅读毛泽东的著作,来学习其中分析问题、思考问题、解决问题的方法与思想。

在分享与对谈环节,与会师生围绕读书兴趣的培养、读书与环境的关系、读书与专业的关系等问题,展开了热烈的讨论。与会学生表示,以人文沙龙的形式听到来自不同专业领域的青年学者班主任老师对读书的思考,让他们更加明白读书的价值,了知读书的方法。

一年有三百六十五天,“世界读书日”仅是其中的一天。生活是长长久久的,阅读也是如此。阅读与学习或许不仅仅是个人的事业,而是整个人类的事业,我们对于世界的认识和探索永远不会止息。当阅读进入日常,成为生活的一部分,成为我们每个人生命之书的重要一页。当我们坐在小小的书房当中时,当书籍成为我们瞭望整个世界的窗口,当我们行走在广阔天地之间时,放置于记忆里的书籍也会是我们最宝贵的行李,我们的每一段经历都会成为一段“批注”,最终变为我们自己的精神财富。让我们将阅读化入自己的生活,以书为伴,度过余生。

文 | 陈梦婷

图 | 周阳雨

指导 | 施能婧

来源 | 大夏书院导师工作办公室