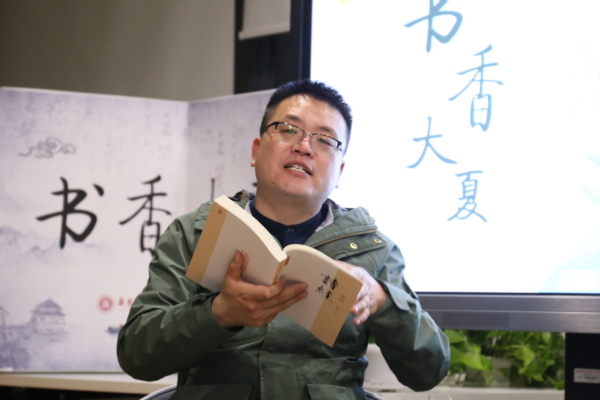

2019年4月16日晚18:00,“书香大夏-樱桃读书会”系列活动之《诗经》讲读在学生发展空间3楼阅读共享室顺利开展。阅读共享室气氛热烈,一坐难求,来自不同专业的近三十名同学在大夏书院导师、中文系副主任吕志峰的带领下共同领略了《诗经》之美。

《诗经》之所以被称为“经”,是因为它是中华民族的经典之作。读书会伊始,吕老师便向大家抛出何为经典的问题。有的同学表示:“经典要经得起时间的考验。”吕老师对此表示赞同,与此同时亦给出了另一个评判经典作品的标准——经典需要能够表现我们的民族精神。吕老师补充道:“正因为《诗经》符合上述两个标准,才成为了我们今天所公认的经典之作。”

吕老师着重讲述了大学生在《诗经》阅读过程中应注意的维度问题。首先,《诗经》作为先民的歌唱,反映着先秦时期社会文化生活的诸多方面,因而其文化时代性对于理解《诗经》至关重要。若忽视这一点,对《诗经》的理解可能就会出现偏差。贯穿《诗经》始终的原生态文化即是当时非常盛行的礼乐制度。只有当我们了解了礼乐制度,才可以更加准确地理解这本书。

其次,阅读古书很重要的一个方法就是文字训诂,吕老师以《关雎》中“参差荇菜,左右流之”一句为例做了解释。“流”在不同的注本中有不同的解释,若是确定一种更为贴切的解释,不妨可以用到文字训诂中非常重要的一个方法——因声求意,即通过读音相近的字去推断该字原本的意思。在这句诗中,有的学者将“流”等同于“摎”,即用手捋。这种解释,是符合逻辑的。

此外,阅读《诗经》需要留意其中丰富的意象,注意各种迥异的草、木、鸟、兽、虫、鱼。比如《七月》一诗中有这样一句“春日载阳,有鸣仓庚”。“仓庚”即为“黄莺”,在古诗古文中常常被视作报春使者。因此在这里选择“仓庚”这个意象,并非随意为之,而是为了使它与上句中的“春日”相呼应。

随后,吕老师指点了一些阅读此书时应当避免的问题。首先,当我们学会用文字训诂的方法去阅读《诗经》后,需要注意不能用现代人的思维去理解古人的思想。除此之外,吕老师亦提到了历史负担的问题。汉代的学者在对《诗经》进行注解时,出于统治的需要难免会对《诗经》中的个别字词进行一些改变,甚至给部分诗加上一些它原本没有的意象。此时,对于这些注释是否应该采用、应该如何采用需要我们去思考、去判断。

最后,吕老师鼓励大家业余时间尝试用文字训诂和意象分析的方法去阅读《常棣》,以便下次读书会有更加深入的交流。本期分享到此结束,期待与你的下期相见。

【学生感想】

2018级德语专业 常玲楠

中学时读诗经,我们往往只注重字词的翻译和诗篇机械的背诵,却没有学会用严谨科学的态度钻研它,更从未真正从内心深处感受过诗经的美丽。经过吕老师的讲解,在场的同学们都对如何读《诗经》有了更加深刻的体会。今后,当我们再用吕老师所教授的方法去阅读它时,一定会获得全新的感受和收获。

2018级日语专业 乔钰杰

“审美是读《诗经》的产物”。吕老师的这句话深深触动了我。两个小时的读书会里,我们在吕老师的带领下重温了《诗经》诞生的历史背景;将经典诗篇里从训诂的角度再次学习;在感受文字之美的同时感受物候与自然之美,感受文化底蕴之厚重。作为外语学院的学生,对中国古典文学的品读也许不能达到专业的水准,但是热情与喜爱不会消褪,读诗的快乐会伴我前行。

文字:常玲楠

图片:钟秋

来源:大夏书院学业发展中心