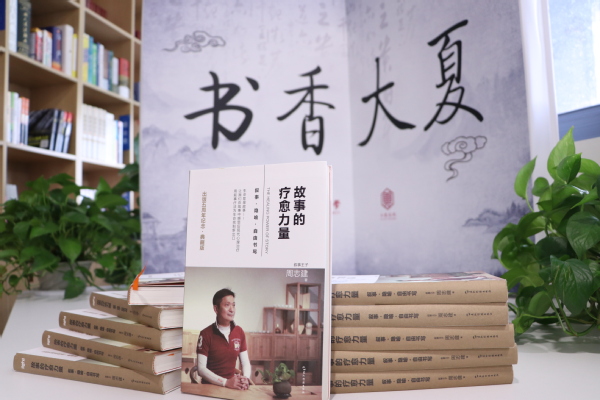

2019年4月11日下午15:00,“书香大夏”系列活动之刘德恩老师《故事的疗愈力量》第一期读书会在学生发展空间3楼阅读共享室顺利开展。十余位来自各专业的同学们,在刘德恩老师带领下,按照看到了什么、印象深刻的是什么、规律是什么的阅读顺序,对《故事的疗愈力量》展开了深层次的阅读、分享和交流。大夏书院部分老师也参加了本期读书会。

“我们读书会所阅读的书,是广泛意义上的书。漫画,绘本,甚至一本小册子——一切有意义且可阅读的东西。”刘德恩老师如是说。在读书会中,没有标准,没有偏见,每个人都能自由地抒发见解,每个人都在完成“输入”与“输出”的循环。大家尽可以将书本的情节同自己的亲身经历联系起来,因而真实、专业与文字融合的作品也会成为读书会的青睐。

《故事的疗愈力量》就是这样一部作品。“做自己很难,做别人反而容易”。作者周志建在书中集合了他25年来的心理咨询实务经验,告诉我们应该怎么面对自己。

书中的人物有着自己的个性,与书外的我们有诸多相似之处。“在读到书中的父亲和孩子时,我仿佛看到了我自己。”刘德恩老师说道。在他们那个年代,父辈是一个固化的形象,是家庭的顶梁柱,是隐忍硬汉的象征,不习惯用温存的方式同亲人进行交流。也许和当代的同龄人相比,他们有一定的局限性,可能会因为不善于表达而和孩子存有矛盾。可他们的言行、为人处世的原则往往能带来许多感触。

同学们积极发言互动,感同身受。有同学表示,孩子与父母之间的联系是与生俱来的。“我一直和爸爸一起生活,可是很多人说我的性格很像妈妈。”也有同学表示,隔代之间也会具有性格的相似性。刘德恩老师表示赞同,“我的学生和我之间也有所联系。丰富的师生互动让我的学生和我的思考问题的方式也有所相似。后天的生活环境与基因都会影响一个人的发展。刘德恩老师同时指出,中国父母对孩子人生价值观的塑成有着巨大的影响。可是,千百年来父母传统的威望形象也拉开了与孩子间的巨大鸿沟。源自于印度国父的“非暴力沟通”——深入父母孩子情感深处寻找内心最需要的东西,是改善现状的十分有效的方法。

每次试错都是对人生经验的积累。许多同学都表示自己有过相关的经历,特别是在专业的选择和未来职业规划等方面,个人的自主选择和家人的理解支持都起着至关重要的作用。

读书会在大家深情的讨论中渐近尾声,同学们意犹未尽,期待下期更精彩的交流分享。

文案 | 李子涵

图片 | 曹安琦

来源 | 大夏书院学业发展中心